Prima o poi cominceremo a parlare di scrittura vera e propria.

Intanto, però, spendiamo un altro paio di parole a proposito della lettura creativa (o dell’osservazione creativa, o dell’ascolto creativo: insomma, di qualunque atteggiamento di fruizione artistica da parte di chi intende passare alla produzione).

Dicevamo la scorsa volta: con lettura creativa intendiamo una lettura che si muove con atteggiamento indagatore, interessata a capire che cosa sta succedendo non tanto ai personaggi, quanto dietro ai personaggi, nella mente e tra le mani di chi li muove: capire insomma come il romanzo ottiene l’effetto che sta ottenendo.

(Lo ripetiamo, vale per ogni forma d’arte: come un film ottiene l’effetto che sta ottenendo; come un quadro ottiene l’effetto che sta ottenendo; come un riso carnaroli con granchio blu, topinambur, dragoncello e polpa di cacao fermentata ottiene l’effetto che sta ottenendo.)

E allora proviamo a fare qualche esempio, a partire da un pugno di incipit famosi.

Ci concentriamo sugli incipit non perché siano particolarmente rivelatori di un testo. È vero semmai il contrario: l’incipit – per quanto abbia una funzione introduttiva e dunque rappresentativa – spesso tradisce una forma di estraneità a ciò che segue. Un po’ come l’anticamera di un grande appartamento: accoglie ma non viene abitata. O peggio, un po’ come un amante al primo appuntamento: fin troppo attento a distinguersi, troppo esplicito nelle virtù, troppo reticente nei difetti.

Del resto, l’incipit si porta addosso il peso di così tanti compiti – accogliere il lettore, incuriosirlo, sedurlo, tracciare i primi confini del mondo nuovo in cui intende introdurlo, impostare uno stile, un tono, una visione, sintetizzare un tema, offrire allo scrittore un piedistallo solido sui cui imbastire la sua memorabile opera, ecc. – che le sue potenzialità didattiche, invece che uscirne esaltate, ne risultano fiaccate.

Tuttavia, per questo nostro primo tentativo di indagine, l’incipit va più che bene.

Per cominciare, prendiamo quello del libro italiano più famoso e più letto (lo afferma Wikipedia): I promessi sposi.

Sappiamo che Alessandro Manzoni – da eccezionale scrittore qual era – si è fatto un sacco di problemi. Pure troppi, visto che ‘sto romanzo sembrava non volesse lasciarlo andare mai. Le sue esitazioni, le sue riflessioni, le sue confusioni, si trovano riflesse già nell’incipit, al punto che Manzoni non si accontenta di scriverne uno, ne scrive tre.

Il primo incipit – quello letterale – non lo considera quasi mai nessuno. Facciamo lo sforzo di leggerlo:

«L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tempo, perché togliendoli di mano gl’anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaueri, li richiama in vita, li passa in rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia. Ma gl’illustri Campioni che in tal Arringo fanno messe di Palme e d’Allori, rapiscono solo che le sole spoglie più sfarzose e brillanti, imbalsamando co’ loro inchiostri le Imprese de Prencipi e Potentati, e qualificati Personaggj, e trapontando coll’ago finissimo dell’ingegno i fili d’oro e di seta, che formano un perpetuo ricamo di Attioni gloriose. Però alla mia debolezza non è lecito solleuarsi a tal’argomenti, e sublimità pericolose, con aggirarsi tra Labirinti de’ Politici maneggj, et il rimbombo de’ bellici Oricalchi: solo che hauendo hauuto notitia di fatti memorabili, se ben capitorno a gente meccaniche, e di piccol affare, mi accingo di lasciarne memoria a Posteri, con far di tutto schietta e genuinamente il Racconto, ouuero sia Relatione.»

Va avanti così per un po’, fino all’intervento dello stesso Manzoni che si chiede, retorico: ma chi è il matto che leggerà mai una roba scritta a questo modo? Ed ecco svelato il gioco letterario: Manzoni finge il ritrovamento di un manoscritto anonimo del XVII secolo che si propone di copiare, salvo poi risolversi – per via del faticoso stile – a modernizzarlo.

Nulla di nuovo, è un artificio letterario già visto. Ma Manzoni se ne serve brillantemente, dandoci parecchi spunti a proposito di strutture narrative, di intenti tematici e di abilità stilistiche.

Mi soffermerei su queste ultime, aprendo una parentesi sulla più evidente tra quelle messe in scena: la parodia (del vecchio stile in questo caso).

La parodia è una vera e propria palestra di scrittura, un’operazione per la cui buona riuscita è necessario esercitare proprio la lettura creativa, così da poter cogliere attributi, prerogative, vezzi, tic, peculiarità, tutto il campionario insomma che rende uno scrittore unico e per questo – suona paradossale – riproducibile.

Umberto Eco, per dirne uno, fu un appassionato parodista, al punto di debuttare nel mondo del romanzo proprio affidandosi alle sue abilità parodistiche. E di chi fa la parodia Umberto Eco? Tanto per cominciare, dello stesso Alessandro Manzoni.

Andiamo a riprendere l’incipit de Il nome della rosa.

Il romanzo si apre con lo stesso stratagemma narrativo dei Promessi sposi: il ritrovamento di un manoscritto che – ecco servita la parodia – a sua volta riferisce del ritrovamento di un altro manoscritto. Leggiamo:

Il 16 agosto 1968 mi fu messo tra le mani un libro dovuto alla penna di tale abate Vallet, Le manuscript de Dom Adson de Melk, traduit en français d’après l’édition de Dom J. Mabillon (Aux Presses de l’Abbaye de la Source, Paris, 1842). Il libro, corredato da indicazioni storiche invero assai povere, asseriva di riprodurre fedelmente un manoscritto del XIV secolo, a sua volta trovato nel monastero di Melk dal grande erudito secentesco, a cui tanto si deve per la storia dell’ordine benedettino.

E se a qualcuno restasse un dubbio sugli intenti di Eco, basta rileggere il titolo di questa finta prefazione: Naturalmente un manoscritto, dove quel naturalmente è un chiaro strizzar d’occhio al Manzoni.

Ma Eco non si ferma qui: proprio come il Manzoni, anche lui, incontentabile, ricorre a tre incipit diversi per entrare nella sua storia.

E se nel primo si rifà al libro italiano più celebrato, nel secondo – che fa da prologo al romanzo – Eco punta la sua penna parodistica contro il libro per eccellenza: la Bibbia:

In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo era in principio presso Dio e compito del monaco fedele sarebbe ripetere ogni giorno con salmodiante umiltà l’unico immodificabile evento di cui si possa asserire l’incontrovertibile verità.

Passiamo infine al terzo incipit, quello che dà il via alla narrazione vera e propria:

Era una bella mattina di fine novembre.

Questa volta, la parodia si rivolge al maestro incontrastato dell’incipit: Snoopy, con il suo leggendario Era una notte buia e tempestosa che viene ribaltato per diventare il luminoso Era una bella mattina di fine novembre.

Questo vuol dire saper giocare con l’arte degli inizi.

Del resto Eco, nei panni del parodista, ha saputo tirar fuori numerosi gioielli.

Apriamo una seconda parentesi.

Tutti ricordiamo l’incipit di Lolita, di Vladimir Nabokov:

Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia. Lo-li-ta: la punta della lingua compie un breve viaggio di tre passi sul palato per andare a bussare, al terzo, contro i denti. Lo-li-ta. Era Lo, null’altro che Lo, al mattino, diritta nella sua statura di un metro e cinquantotto, con un calzino soltanto. Era Lola in pantaloni. Era Dolly a scuola. Era Dolores sulla linea punteggiata dei documenti. Ma nelle mie braccia fu sempre Lolita.

A dire il vero, anche in questo caso si tratterebbe del secondo incipit, perché anche Nabokov – ma dai – ricorre allo stratagemma del manoscritto ritrovato. Tuttavia le parole del protagonista Humbert Humbert – Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi – sono così luminose da abbagliare quanto le precede (e persino quanto le segue).

Umberto Eco ne fa una splendida parodia, immaginando un racconto in cui, invece di un uomo perdutamente attratto da una ragazzina, troviamo un uomo perdutamente attratto da una ottuagenaria, invece di una ninfetta, troviamo una parchetta, invece di Lolita, troviamo… Nonita!

Ecco qui l’incipit:

Nonita. Fiore della mia adolescenza, angoscia delle mie notti. Potrò mai rivederti. Nonita. Nonita. Nonita. Tre sillabe, come una negazione fatta di dolcezza: No. Ni. Ta. Nonita che io possa ricordarti sinché la tua immagine non sarà tenebra e il tuo luogo sepolcro.

Mi chiamo Umberto Umberto.

(Umberto Umberto, che tocco di classe e di fortuna.)

Chiusa la prima e chiusa la seconda parentesi.

Torniamo allora ai nostri Promessi sposi, lasciamo da parte il finto manoscritto e corriamo spediti al secondo incipit, quello leggendario, che conosciamo tutti:

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall'altra parte; […]

Dopo il Manzoni parodista, troviamo qui il Manzoni lirico: la scrittura all’apparenza soave eppure muscolare di chi lavora sulla lingua con cura e precisione… stavo dicendo maniacali, se non fosse che i maniaci veri sono quelli che cura e precisione non sanno dove stanno di casa, certi scrittori demoniaci con certe scritture d’inferno che per il momento lasceremo perdere, ma su cui prima o poi metteremo testa e livore.

Ora, in mezzo a tanti capolavori, non vale la pena di farsi innervosire. Torniamo al nostro Manzoni.

Lo dicevamo lirico in questo secondo incipit, e in effetti, a dispetto del contenitore, non dobbiamo lasciarci ingannare: sembra prosa, ma è poesia, pura poesia. A cominciare dal primo irreprensibile novenario, con i suoi begli accenti sulla 2°, sulla 5° e sull’8° sillaba:

Quel Ràmo del Làgo di Còmo…

Manzoni – tremante come tutti di fronte all’impresa romanzesca (figurarsi lui, che si apprestava a inaugurare una tradizione inesistente) – fa fatica a svestirsi della tunica dell’aedo per indossare la tuta di ciniglia del narratore.

E allora che fa? Meglio entrare nella storia piano piano, con cautela, facendosi scudo della lingua e dello sguardo che sa di dominare: quelli della poesia. Il drone lirico con cui Manzoni cala dall’alto, verso il lago, i monti, il fiume, fino alla stradina da cui prende il via la storia di Renzo e Lucia, alla fine è solo un mezzo di trasformazione letteraria, la cabina telefonica in cui l’autore entra poeta ed esce romanziere.

E così arriviamo al terzo incipit, quello nascosto, sfuggente, quello vero: l’incipit narrativo. Fa così:

Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato d’una delle terre accennate di sopra.

Oh, finalmente!

Dopo l’afa della poesia, l’aria frizzante del romanzo!

Arriva l’azione: un uomo su una stradicciola, in cammino verso casa, di sera, e siamo subito assaliti da un brutto presagio, chiaro che qualcosa di terribile sta per accadere. Sta tutto in quell’aggettivo – bel bello – messo lì ad arte per darci un senso di incombente contraddizione: appena ci salta agli occhi abbiamo la certezza che il nostro curato di campagna non sta camminando verso casa ma verso la sciagura.

In questi giorni si fa un gran parlare del senso di insicurezza che si respira nella Milano del 2023, ma cosa doveva essere la Lecco del 1628? Altro che legge della strada, qui siamo davanti alla legge della stradicciola, e a occhio sembra molto peggio.

Ci sarebbe da soffermarsi a lungo su questo incipit uno e trino e sulle meravigliose strategie stilistiche e narrative messe in atto dal Manzoni. Per il momento, però, ci basta dire che non è un caso se questo romanzo si è preso la corona, non solo temporale, della nostra letteratura in prosa.

Anche se – checché ne dica Wikipedia – non è I promessi sposi il romanzo italiano più famoso e più letto. Il primato appartiene a un altro capolavoro senza tempo e confini: Le avventure di Pinocchio, dell’altrettanto eccellente Carlo Collodi.

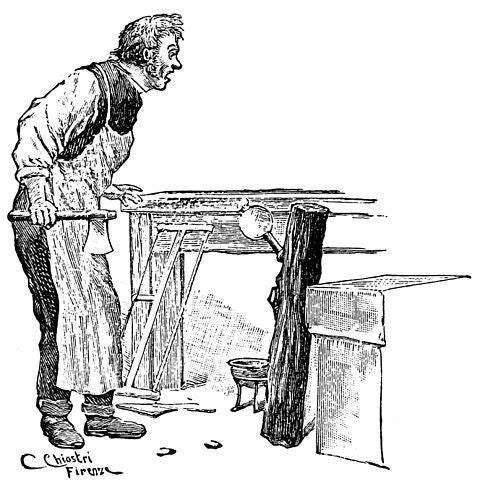

E come tutti i grandi libri, anche Le avventure di Pinocchio vanta un incipit magistrale:

C’era una volta…

– Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori.

No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno.

Tanto per cambiare, anche qui il gioco è parodistico.

Si parte dall’incipit per eccellenza: C’era una volta.

Lo si celebra: Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori.

Dopodiché lo si fa a pezzi: No, ragazzi, avete sbagliato.

Ma non c’è riciclo: i pezzi non sono riutilizzati per creare qualcosa di nuovo, restano lì, a terra, cocci di fantasia puerile. Il re abdica e lascia il trono a un sovrano antitetico, provocatoriamente contrario: un pezzo di legno.

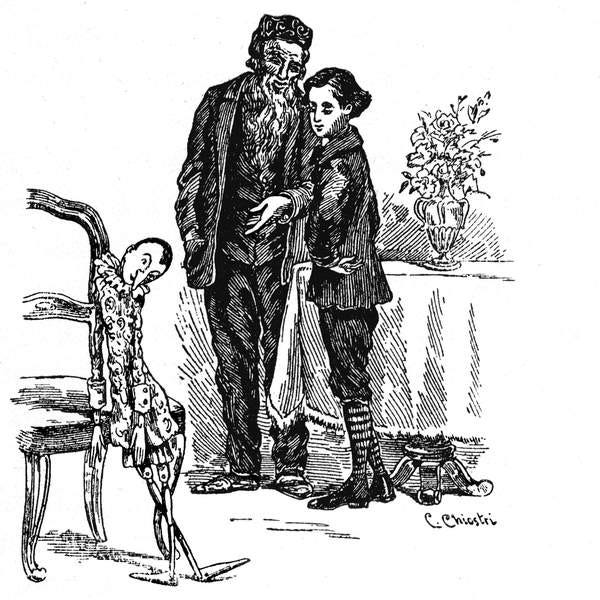

Collodi è spietato, per questo il suo successo è duraturo (più radicato, più esteso, meno forzato di quello del Manzoni che, invece di limitarsi a mostrarci la via – la famosa stradicciola – e abbandonarci in balia dei suoi pericoli, non resiste alla tentazione tutta cattolica di prenderci la mano per guidarci sani e salvi a casa).

È la vita a chiederci di saperci comportare, non l’arte. E Collodi, nella sua arte, non si comporta, ci sbatte in faccia la durezza del mondo: l’intento pedagogico-morale-manzoniano è posticcio, furbesco, un altro dei suoi trucchi crudeli.

È facile immaginare il sadico piacere con cui Collodi, ai piccoli lettori che invece di ascoltarlo in rispettoso silenzio lo interrompono per indovinare il seguito delle sue parole («Un re!»), dice: No, ragazzi, avete sbagliato. Pare di vederlo il ghigno di chi non aspettava altro che contraddire i molesti pischelletti spezzando sul nascere il loro arrogante entusiasmo infantile: nessun re, c’era una volta un pezzo di legno!

Non dimentichiamoci che Collodi è lo stesso bandito narrativo che aveva scelto di concludere la sua favola con l’impiccagione di Pinocchio. Hanno dovuto supplicarlo:

«Carlo, ripensaci, come la prenderebbero i tuoi piccoli lettori?»

…

«Perché ridi? Stiamo parlando seriamente…»

Questo approccio irrisorio, brutale, innerva non solo l’incipit ma il romanzo tutto. È un libro in turbolenta antitesi alla logica del mondo.

Un solo esempio.

Come sappiamo, Pinocchio viene derubato dal Gatto e dalla Volpe. Il povero burattino cerca allora giustizia, e cosa ottiene? Di essere rinchiuso in carcere, proprio perché derubato. Queste le parole sentenziate dal giudice:

Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione.

Che splendido e terrificante capovolgimento!

Ma fosse tutto qui. Come fa Pinocchio a uscire dal carcere dopo quattro lunghissimi mesi? Così:

– Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch’io, – disse Pinocchio al carceriere.

– Voi no, – rispose il carceriere, – perché voi non siete del bel numero...

– Domando scusa, – replicò Pinocchio, – sono un malandrino anch’io.

– In questo caso avete mille ragioni, – disse il carceriere; e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare.

Fuori i delinquenti, ci dice Collodi, il carcere è per gli innocenti!

Quando leggiamo questa storia ai bambini, arrivati a questo punto, i piccoli lettori (ascoltatori), scandalizzati, protestano: «Ma no, è il contrario!»

E noi adulti – provati da una vita che ci ha insegnato che dovrebbe essere il contrario, ma non lo è mai – d’un tratto vorremmo urlare le stesse parole di Collodi: «NO, RAGAZZI, AVETE SBAGLIATO! IL MONDO È INGIUSTO! CRUDELE, ILLOGICO, INSENSATO! E NOI SIAMO IN BALIA DI FORZE INCONTROLLABILI, DI REGOLE CONTINUAMENTE TRADITE, DI FARABUTTI A CUI NON ABBIAMO MODO DI SOTTRARCI, SIAMO SOLI, ILLUSI, VITTIME DI UN GRANDE INGANNO, COSTRETTI A SFAMARCI DI PENTOLE DIPINTE SUL MURO, SEMPRE A UN PASSO DALL’ESSERE IMPICCATI, MENTRE CI AFFANNIAMO DIETRO ALL’ALDILÀ PROSPETTATO DA UN FANTASMA TURCHINO CHE CI ASSICURA CHE, SE SAREMO BUONI, POTREMO RINASCERE VIVI DAVVERO, SALVO POI SCOPRIRE LA CARCASSA DI QUELLO CHE SIAMO STATI APPOGGIATA A UNA SEGGIOLA, COL CAPO GIRATO SU UNA PARTE, CON LE BRACCIA CIONDOLONI E CON LE GAMBE INCROCICCHIATE E RIPIEGATE A MEZZO, POVERO CRISTO CHE NON RISORGERÀ, SIMBOLO DI TUTTO CIÒ CHE SIAMO RIUSCITI A GUADAGNARE NEL TERRIBILE SCAMBIO: NON LA VITA VERA, MA LA VERA MORTALITÀ! SACRIFICIO, DELUSIONE, L’INFINITA VANITÀ DEL TUTTO: ECCO IL NOSTRO DESTINO, GIUSTO CHE LO SAPPIATE SUBITO!»

Silenzio.

I piccoli lettori – che avevano solo chiesto una favola che li accompagnasse nel sonno – ora ci guardano sgomenti, gli occhi sgranati, svegli per sempre, scaraventati di botto fuori dall’infanzia.

Purtroppo o per fortuna, non siamo così.

«Ma no, è il contrario!» dicono i piccoli lettori, e noi sorridiamo teneri di fronte a tanta ingenuità, e poi gli passiamo una mano sul capino: tranquilli, è solo una storia.

Solo una storia. Ma certo. Solo una storia. O qualcosa del genere.

Tutto questo in un incipit.

Ma come si fa a non considerare il perfido Collodi alla stregua del serafico Manzoni?

Del resto anche nell’incipit de Le avventure di Pinocchio ritroviamo i connotati della poesia: precisione, ritmo e rivelazione (oltre a una naturalezza e a una immediatezza tipici dell’oracolo).

A questo punto, poesia per poesia, abbiamo l’obbligo di citare anche l’incipit di quell’altro, l’unico che si può permettere di prendere i nostri amati Manzoni e Collodi e metterseli in tasca: Dante Alighieri, che apre la sua Divina Commedia alla maniera che tutti sappiamo:

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

A dar retta agli innumerevoli commentatori danteschi, da questo incipit – da ogni singola parola di questo incipit – dovremmo saper cogliere due o tremila rimandi, citazioni, riferimenti, teorie, filosofie, eccetera, eccetera, eccetera, al punto che, se volessimo leggere Dante con la giusta cognizione, ci troveremmo nella posizione di Achille con la tartaruga: non saremmo mai in grado di raggiungere il verso successivo, travolti dall’infinita estensione del significato del precedente.

Ma non è questa la considerazione che, per i nostri scopi, dobbiamo a Dante. Se avesse in mente Edipo o se stesse citando le Fenicie senecane, a noi, sinceramente, interessa poco. Da narratori, il suo spettacolare incipit ci offre qualcosa di diverso, molto più semplice e prezioso di mille coltismi: ci insegna a lanciare una storia nel modo più diretto, spoglio ed efficace, presentando un’azione (lo smarrimento) in risposta a tre domande capitali che informano la condizione del protagonista.

Quando? Nel mezzo del cammin di nostra vita.

Dove? Mi ritrovai in una selva oscura.

Perché? Che la diritta via era smarrita.

Un’azione e tre risposte che accendono il nucleo della grande domanda – vera e propria urgenza – che guida il lettore in una narrazione ben riuscita: e ora che cosa succede?

Pensiamo a Lost, la serie tv che ha rivoluzionato la narrazione degli ultimi vent’anni. Pensiamo alla sua scena di apertura, tra le più potenti della serialità televisiva: il protagonista Jack Shepard, un tizio sui trentacinque anni, apre gli occhi in mezzo a una foresta in cui si ritrova all’improvviso sperduto. E ora pensiamo di mostrare questa scena a Dante. Sicuro, quello la guarda, poi mette in pausa e si volta a squadrarci: «Ma siete seri? ‘Sta roba l’ho scritta io 700 anni fa.»

Eh, vate, che ti dobbiamo dire, funziona.